Экстралингвистические факторы, влияющие на развитие современных медиа, диктуют необходимость трансформации речи, звучащей в медиаэфире. В условиях практики многоканальности одно и то же сообщение в течение ограниченного периода времени передается журналистом на нескольких медийных платформах, что требует знания основных законов звучащей речи и владения выразительными возможностями просодии, уместными в конкретной эфирной конситуации. В данной статье речь в медиаэфире рассматривается в единстве с экстралингвистическими факторами, определяющими специфику медиаречи. Предложенная типология современной медиаречи дает возможность оценить выразительные возможности просодии в зависимости от типа речи и жанровых особенностей журналистских материалов и формулировать практические рекомендации по озвучиванию текстов для медиаэфира. На примере монологической речи прослеживается, как меняются просодические характеристики речи журналиста в условиях конкретной медиакоммуникации, какие приемы звучащей речи представляются наиболее эффективными для передачи информации и для воздействия на аудиторию. Анализ эфирных выступлений лучших ведущих позволяет сформулировать общие рекомендации по оформлению звучащей речи в медиаэфире. Результаты исследования показывают, как использовать весь спектр просодических возможностей для максимально эффективной медиакоммуникации.

Prosody of media speech in the context of convergence

Extralinguistic factors that influence the development of modern media caused the necessity to transform the speech that sounds in the air. In the conditions of multichannel practice, the same message is transmitted by the journalist on several media platforms that requires knowledge of the basic laws of sounding speech and expressive possibilities of prosody that are relevant in a specific situation on the air. Speech on the air is considered in conjunction with extralinguistic factors and specific screen situation that determine the specifics of the modern media. The proposed typology of the modern media, along with the analysis of the texts on the air, makes it possible to assess the expressive possibilities of prosody, depending on the type of speech and genre features of journalistic materials and to formulate practical recommendations for voicing the media texts. The example of monologic speech shows how the prosodic characteristics of a journalist’s speech change in the conditions of a specific media communication, what methods of sounding speech are most effective for transmitting information and for influencing the audience. The analysis of the best journalists’ and anchors’ speech allows us to formulate general recommendations on the design of a sounding speech in media. Th results of the research show how to use the full range of prosodic opportunities for the most effective media communication.

Наталья Юрьевна Ломыкина — канд. филол. наук;

ladylibra1410@gmail.com

Москва, Российская Федерация

Natalya Ju. Lomykina — PhD;

ladylibra1410@gmail.com

Moscow, Russian Federation

Ломыкина Н. Ю. Просодия медиаречи в условиях конвергенции // Медиалингвистика. 2018. Т. 5. № 1. С. 34–47.

DOI: 10.21638/11701/spbu22.2018.103

URL: https://medialing.ru/prosodiya-mediarechi-v-usloviyah-konvergencii/ (дата обращения: 20.04.2024)

Lomykina N. Ju. Prosody of media speech in the context of convergence. Media Linguistics, 2018, Vol. 5, No. 1, pp. 34–47. (In Russian)

DOI: 10.21638/11701/spbu22.2018.103

URL: https://medialing.ru/prosodiya-mediarechi-v-usloviyah-konvergencii/ (accessed: 20.04.2024)

УДК 00;

ББК 00;

ГРНТИ 00;

КОД ВАК 00

Постановка проблемы. Цифровизация и повсеместное развитие Интернета обусловили стремительные изменения в медиасфере. После появления подкастов и идеологии Web 2.0 c ключевым понятием «контент, созданный пользователями» (2004 г.), с выходом на международный рынок YouTube (2005 г.), Twitter и Facebook (2006 г.) многоканальность стала обязательным условием существования журналистского продукта на рынке. Под «конвергентной журналистикой» понимается комплекс умений журналиста работать с разными медиа и использовать методы как традиционной, так и цифровой журналистики [Крамер 2017]. Ключевым понятием становится «рассказывание историй» (англ. storytelling), причем востребован «мультимедийный» способ, когда разные эпизоды истории рассказываются средствами разных медиа [Kalogeras 2014]. В условиях практики многоканальности любой журналист должен быть готов выйти в эфир по телефону, взять интервью перед камерой, озвучить сюжет, снятый на смартфон, и так далее. При подготовке специалистов, которым предстоит работать в условиях многоканальности, представляется крайне важным уделять больше внимания изучению законов звучащей речи.

Воздействие слова, звучащего в медиаэфире, значение, функции и выразительные возможности просодии становятся важны не только для будущих тележурналистов и радиоведущих. Повышение качества звучащей речи чрезвычайно актуально для всех журналистов, работающих в медиаэфире. И это касается не только нормативного произношения слов и знания «принципов устройства орфоэпического медиастандарта» [Вещикова 2017], которые принято изучать на факультетах журналистики, но и речи в целом. Необходимо изучать богатейшие возможности просодии в передаче оттенков смысла, дифференциации языковых стилей. Важно знать, как меняются просодические характеристики речи журналиста в условиях конкретной медиакоммуникации, какие приемы звучащей речи являются наиболее эффективными для передачи информации и для воздействия на аудиторию [Ломыкина 2013]. Навыки владения выразительными возможностями родного языка, знание законов написания и воспроизведения текста, предназначенного для эфира, умение использовать весь спектр просодических возможностей для максимально эффективной коммуникации становятся необходимыми компетенциями журналиста ХХI в.

Речь в медиаэфире необходимо рассматривать, во-первых, с учетом специфической экранной конситуации, которая «складывается из значения и функций средств, лежащих в трех плоскостях: изображение — звук — слово» [Светана 1976: 48], во-вторых, в единстве с экстралингвистическими факторами, определяющими специфику современной медиаречи. Особенности работы конвергентных редакций подразумевают, что журналисту приходится в сжатые сроки трансформировать один и тот же материал, адаптируя его для разных носителей. Необходимо понимать, как меняется аудиомедиатекст, предназначенный для радио, телевидения, мобильных приложений, соцсетей и т. д., какие законы определяют звучание разных типов медиаречи и как они работают на разных каналах коммуникации.

На данном этапе исследования предусмотрен анализ состояния медиаречи, выявление общих закономерностей и формирование той нормативной базы, которая свойственна всем типам звучащей речи. Дальнейшая работа будет связана с определением просодических особенностей различных типов медиаречи в зависимости от разных каналов коммуникации.

История вопроса. Просодию, вслед за Н. Д. Светозаровой, мы определяем как «совокупность звуковых средств, которые накладываются на последовательность сегментных единиц (фонем) и служат для объединения их в значимые языковые единицы — слова, синтагмы, высказывания» [Светозарова 1982: 3]. Это совокупность таких признаков звучащей речи, как мелодика (изменение тона), громкость, темп, ударение, паузация, общие тембровые характеристики. В аналогичном значении используются также термины «просодические характеристики» и «просодические признаки». Использование просодии является одним из универсальных свойств человеческой речи, так же как использование просодических характеристик для интонационно-смыслового членения речи, передачи коммуникативного типа высказывания, выражения эмоциональных значений. Средства просодии обслуживают в языке ряд автономных систем, важнейшие из которых — ударение и интонация.

Н. Д. Светозарова отмечает, что суперсегментность и звуковая специфика, присущие просодическим характеристикам речи, свойственны в полной мере и средствам интонации. Между этими понятиями не всегда проводится четкое разграничение: в определении просодии нередко звучит слово «интонационный» или «ритмико-интонационный» [Иванова-Лукьянова 2004], а фонетическую сторону интонации характеризуют через использование ею просодических характеристик. Тем не менее термин «просодия» шире термина «интонация». Просодическая структура — это способ организации звуковых последовательностей, начиная со слога (слог, слово, ритмическая группа, синтагма, высказывание), а под интонацией понимается лишь способ просодической организации синтагм и высказываний. Целесообразность различения понятий «просодия» и «интонация» в русском языке определяется ролью ударения — в рамках просодии разграничиваются сфера словесного ударения (признака отдельного слова) и сфера фразового ударения (признака высказывания или его части), имеющие сложные взаимоотношения.

В результате многочисленных экспериментально-фонетических исследований просодии речи, проведенных на материале различных языков, доказано, что «просодия функционирует не только как речевое, но и как языковое явление. Она не только представляет собой средство, обслуживающее грамматику и словарь, но и выполняет, пользуясь средствами этих уровней языка и собственными ей присущими звуковыми средствами, коммуникативную функцию в ее различных аспектах и поэтому имеет свои дистинктивные признаки и свои стилевые черты» [Интонация 1978: 34].

Более того, взаимообусловленность фонетических средств просодического и сегментного уровней, обнаруженная в результате экспериментально-фонетических исследований различных речевых жанров [Интонация 1978: 36], привела к выводу о том, что дифференциация типов и видов звучащей речи происходит в основном путем оценки воспринимаемых просодических и сегментных синонимических вариантов, которые формируются говорящим под влиянием различных экстралингвистических факторов, образующих речевую ситуацию.

Методика исследования. Говоря о просодии звучащей речи, следует учитывать, что «это не просто надстройка над высказыванием, которая целиком относится к звуковому плану, но, как и любая знаковая система, имеет план содержания и план выражения» [Николаева 1982: 39]. Изучая речь, звучащую в эфире, мы применяем семантический подход [Николаева 1982] к просодии. Объектами изучения и анализа становятся все ключевые просодические характеристики:

- мелодика высказывания, которая определяется изменением основного тона голоса (восходящий тон, нисходящий, ровный, восходяще-нисходящий и нисходяще-восходящий);

- темп речи (количество звуков, произнесенных в единицу времени);

- длительность и интенсивность звучания;

- пауза как временный разрыв в потоке устной речи; во взаимодействии с мелодикой пауза членит речь, выполняя интонационно-синтаксические функции (выделяем паузы межсинтагменные, межфразовые, логические, психологические, дикторские; паузы, выраженные сменой тона, а также паузы хезитации, заполненные и незаполненные) [Анощенкова 1982: 55];

- ударение (синтагматическое, фразовое, логическое и эмоциональное эмфатическое).

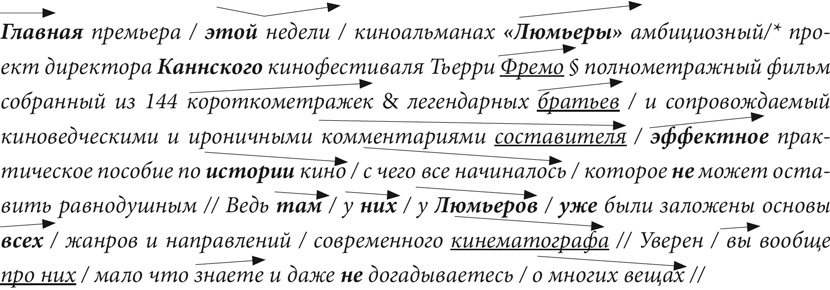

В статье используется интонационная транскрипция, отражающая основные противопоставления в каждой из трех составляющих интонационной системы русского языка: в области интонационного членения, в области противопоставления интонационных типов, в области акцентного выделения [Ломыкина 2006]. В основу транскрипции легла система, предложенная Н. Д. Светозаровой для описания фонетики спонтанной речи [Светозарова 1982], которая дополнена с учетом специфики звучания медиаречи (например, добавлены паузы, выраженные сменой тона). При анализе просодических характеристик речи используется акустический метод стилизации интонационного контура [Ломыкина 2006]. Детальная просодическая информация в контурах естественных фраз сокращается путем автоматического выделения некоторого набора опорных точек, аппроксимирующих контур в целом. Используется широкая стилизация — в качестве опорных точек выбираются локальные экстремумы контура (пики и впадины). Графический рисунок интонационного контура выстраивается с учетом повышения / понижения мелодики, синтагматического, логического и эмфатического ударения, паузации и изменения темпа. Переходы между пиками и впадинами обозначены последовательным соединением прямых линий.

Транскрипция в области интонационного членения:

/ — пауза нефинальная (членение на синтагмы);

// — пауза финальная (членение на фразы);

& — пауза, выраженная сменой тона, без перерыва в звучании;

| — психологическая пауза, || — длительная психологическая пауза;

§ — пауза хезитации, §§ — длительная пауза хезитации;

/* — шумная нефинальная пауза;

//* — шумная финальная пауза.

В области противопоставления интонационных типов:

| — нисходящая (по форме), завершающая (по функции) мелодика; | |

| — восходящая мелодика (высокий восходящий тон), мелодика незавершенности, вопросительная мелодика; | |

| — восходяще-нисходящая, выделительная мелодика; | |

| — нисходяще-восходящая мелодика (низкий восходящий тон), мелодика незавершенности, вопросительная, выделительная мелодика; | |

| — ровный тон. |

В области акцентного выделения:

- Добрый вечер — синтагматическое ударение;

- Добрый вечер — логическое, выделительное ударение;

- Какой потрясающий вечер — эмфатическое, выделительное ударение;

- Добрый, тихий, теплый и необычный, вечер — ускорение темпа речи + понижение тона;

- До:брый вечер — увеличение длительности гласного звука.

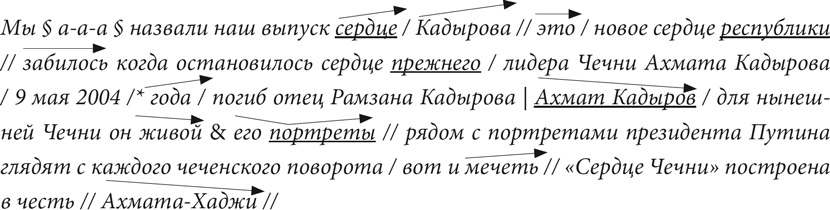

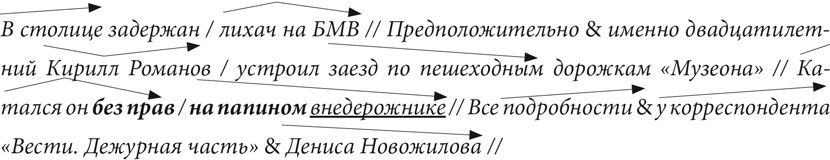

Обсуждение проблемы. Речь, звучащая сегодня в медиаэфире, все больше тяготеет к устной разговорной речи: аудитория хочет видеть и слышать не читающего готовый текст диктора без эмоций, а думающего и рассуждающего журналиста. Но установка на творческую свободу, непрерывное онлайн-вещание, выход на широкую аудиторию в соцсетях и видеоблогах приводят, к сожалению, к излишней раскованности, речевой небрежности и заметному снижению качества речи, звучащей в эфире. В приведенных ниже примерах видны серьезные нарушения речи профессиональных журналистов в области интонационного членения, ударения, логического и синтагматического, отмечены нарушения дыхания и неуместные паузы хезитации.

Денис Катаев («Искусственный отбор», телеканал «Дождь», 10 авг. 2017 г.):

Борис Корчевников («Прямой эфир», телеканал «Россия 1», 23 сент. 2013 г.):

Юлия Латынина («Код доступа», радиостанция «Эхо Москвы», 29 июля 2017 г.):

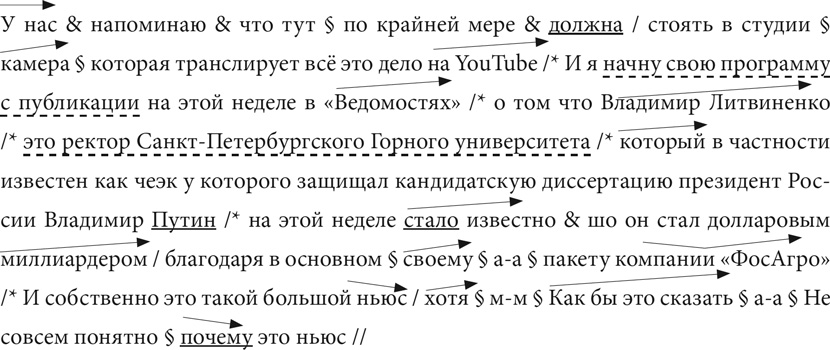

Учитывая актуальные тенденции развития медиабизнеса и специфику работы конвергентных редакций, в работе со студентами факультетов журналистики представляется важным изучение звучащей медиаречи как разновидности устной речи, особенности которой определяются при передаче информации по телевидению или онлайн. Дело в том, что специфика телекоммуникации, при которой информация передается с помощью «тройной зависимости» (изображение — звук — речь) [Светана 1976: 32], в эпоху цифровизации распространяется на все мультимедийные СМИ, использующие онлайн-вещание. Конвергентная редакция нового типа (англ. convergence newsroom) объединяет под единым брендом взаимодействие печатной, аудио‑, теле- и интернет-версии и адаптирует их к потребностям своей аудитории [Журналистика и конвергенция 2010: 23]. Это подтверждает, например, тенденция ведущих радиостанций транслировать онлайн-работу радиостудии, сближая радиоэфир с телевизионным, при этом расшифровку эфира можно распечатать с сайта и прочесть отдельно. Крупные редакции со своим уникальным контентом трансформируются в мультимедийные площадки, которые позволят им использовать все технические преимущества гипертекстовости, мультимедийности и интерактивности для привлечения и удержания внимания аудитории.

Передовые исследователи журналистики отмечали, что конвергенция как процесс слияния технологий, различных форм и жанров медиаконтента и прежде разрозненных сегментов СМИ определяет направление трансформации и медиасистем, и бизнеса СМИ, и профессиональных основ журналистики [Вартанова 2007]. Перед исследователями и преподавателями встает проблема трансформации журналистских стандартов — в частности, изменения роли такого понятия, как «объективность» [Корконосенко 2012; Russial et al. 2015]; вопрос о сущности журналистского мышления в связи с ростом развлекательности; вопрос о журналистской идентичности в «цифровую эпоху» [Phillips 2015]; вопрос о том, станет ли журналистика придатком «экономики big data», и, наконец, о том, будут ли знания и умения сегодняшних студентов-журналистов адекватны актуальным практикам будущего [Creech, Mendelson 2015].

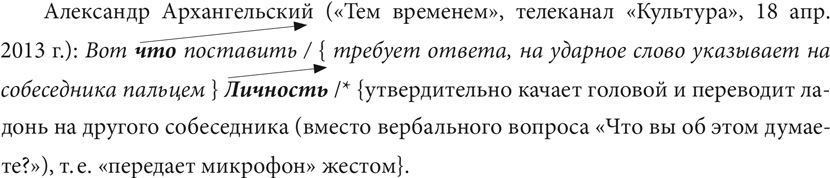

Анализ речи профессиональных телеведущих, в полной мере владеющих мастерством эфирного выступления, таких как Александр Архангельский, Владислав Флярковский, Михаил Зеленский и др., чье мастерство признано профессиональным сообществом (в частности, отмечено в докладе кафедры стилистики факультета журналистики МГУ «Русский язык в электронных СМИ: результаты мониторинга новостных программ федеральных телеканалов» [Славкин 2016]), позволяет сформулировать основные признаки просодического оформления разных типов медиаречи.

Понимание специфики медиаречи, ее типологии и составляющих экранного контекста дает возможность грамотно использовать выразительные возможности просодии в зависимости от типа речи и жанровых особенностей журналистских материалов и формулировать практические рекомендации по написанию и озвучиванию текстов для медиаэфира.

Анализ материала. Для изучения своеобразия просодической организации речи, звучащей в эфире, мы определяем и описываем основные типы медиаречи и их оппозиции, а именно: монологическую — диалогическую (в зависимости от количества коммуникантов), подготовленную — спонтанную (в зависимости от опоры на подготовленный текст), тщательную — непринужденную (в зависимости от внимания к звуковой стороне речи) [Ломыкина 2006]. Причем мы обращаем особое внимание на то, что речь профессионального журналиста не может быть абсолютно спонтанной, это квазиспонтанная речь [Ломыкина 2006]. Ее квазиспонтанность обусловлена профессиональными навыками и фоновыми знаниями по раскрываемой теме, наличием сценария или сценарного плана, предварительной подготовкой журналиста к эфиру.

Также необходимо учитывать зависимость эффективного использования просодических приемов от присутствия журналиста в кадре или за кадром. Для этого предложена четвертая оппозиция: речь в кадре — речь за кадром [Ломыкина 2006]. Речь за кадром не дает зрителю представления о говорящем, на первый план выходит сама информация, а образ журналиста выстраивается «по голосу». А когда журналист находится в кадре, то информация персонифицированна, содержание кадра передает сведения о самом говорящем, его эмоциональном и физическом состоянии. В этом случае массовая коммуникация по своей сути приближена к межличностной, что влияет и на выбор речевых средств, и на структуру передачи и т. д. Помимо того, что и как говорится, становится важно, кем говорится.

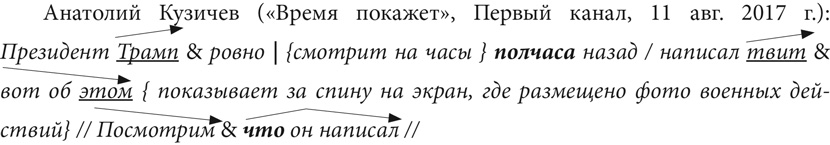

Если в случае с закадровым текстом достоверность сообщения «проверяется» сопоставлением с видеорядом, то в случае речи в кадре критерием достоверности выступает поведение говорящего, его мимика, жесты и другие невербальные средства коммуникации, а также такие экстралингвистические параметры, как авторитет и репутация говорящего. Снижается нагрузка на слово; в отличие от ситуации с закадровым текстом, журналист может заменить слово выразительным жестом, мимикой, телодвижением, что показано в примерах ремаркой, заключенной в фигурные скобки.

Кроме того, присутствие ведущего в кадре позволяет на визуальном уровне подчеркнуть диалогичность речи. Например, во время монологического высказывания одного из участников беседы операторы часто крупным планом показывают мимические реакции других участников, что подчеркивает диалогичность, создает особый подтекст и включает зрителя в коммуникацию. Это возможность используется как яркий прием в программе Владимира Познера «Познер» (Первый канал), где операторы дают даже не крупные, а макропланы лица ведущего, слушающего гостя, и наоборот. Между ведущим, выполняющим функцию модератора, и гостем или между соведущими может происходить обмен невербальными репликами, который с помощью изображения воспринимается зрителем как часть диалога. Благодаря визуальной ситуации журналисты передают, а зрители получают больше информации в единицу времени.

При работе журналиста в кадре паралингвистические средства коммуникации могут усиливать, дублировать и / или заменять выразительные средства просодии. Например, на месте паузы хезитации, выполняющей функцию контроля речепроизводства и выбора подходящего слова, вместо нежелательных вокализаций типа «м‑м-м» могут использоваться характерные для поиска слова жесты (например, вращение кистью в воздухе, щелчок пальцами и т. д.)

В зависимости от жанра программы в речи журналиста сочетаются ее разные характеристики: речь подготовленная, монологическая, тщательная — в одной программе (например, «Новости культуры» с Владиславом Флярковским); квазиспонтанная, диалогическая, непринужденная — в другой программе (например, «Пусть говорят»). В отличие от такого свободного комбинирования признаков (монологическая — диалогическая, подготовленная — спонтанная, тщательная — непринужденная) сочетаемость указанных характеристик звучащей речи в кадре и за кадром ограничена традицией и возможностями эфира. Особенно это касается речи за кадром: она, как правило, монологическая, почти всегда подготовленная и более тщательная по сравнению с речью в кадре [Ломыкина 2006].

Именно сочетание различных типов речи в условиях конкретной коммуникации определяет просодический облик журналистского высказывания. Анализ конкретных комбинаций типов речи, звучащей в эфире, в сочетании с жанровыми особенностями информационных, аналитических, художественных и развлекательных программ позволяет выявить набор просодических приемов, свойственных конкретному типу медиаречи (например, подготовленная монологическая речь), обосновать возможность / невозможность их использования в эфирном выступлении другого типа (например, диалогическая квазиспонтанная речь) и сформулировать практические рекомендации по использованию выразительных возможностей просодии в конкретных типах телевизионной речи [Ломыкина 2006].

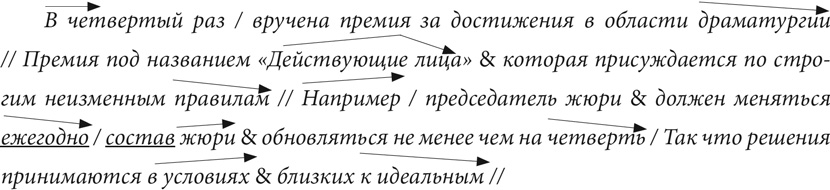

Подготовленный монолог используется прежде всего в новостных, информационно-аналитических и просветительских программах, где необходимо передавать большой объем информации, насыщенной фактами, именами, цифрами, цитатами общественных и политических деятелей.

Звучание подготовленных монологических текстов информационных программ отличается наибольшей стандартизацией в сравнении с остальными типами медиаречи. Подготовленному информационному монологу свойственны:

- простота и единообразие интонационного контура синтагм и фраз;

- активное использование нормативных дикторских пауз и пауз, выраженных сменой тона без физического перерыва в звучании;

- редкое и обоснованное употребление логических пауз;

- отсутствие усиленного логического и эмоционального эмфатического ударения;

- стабильный ускоренный темп.

Индивидуализация в текстах этого типа создается в первую очередь с помощью мелодики — повышения / понижения тона и вариативности темпа. Частое отсутствие реальной паузы в речи ведущего новостной программы дает возможность сохранять требуемый в новостях высокий темп речи, но при этом журналист должен уметь путем интонирования сохранять логическое деление на синтагмы и фразы и обеспечивать верное восприятие информации аудиторией.

Владислав Флярковский («Новости культуры», телеканал «Культура», 6 ноября 2006 г.):

Если ведущий присутствует в кадре, он может пользоваться невербальными средствами коммуникации. Специфика информационного вещания ограничивает журналистов, работающих в эфире, в использовании возможностей проксемики и жестов, а особенно мимических реакций. Информация подается вербально и средствами просодии.

В новостных монологах количество способов создания логических ударений ограничено жанровой спецификой. Поскольку первостепенное значение для зрителя имеет объективность информации, задача ведущего — изложить факты, передавая средствами просодии логику событий и подчеркивая объективно важную информацию. Допускается лишь стилистически нейтральный способ создания логического ударения — путем интонационного выделения и изменения интенсивности звучания.

Михаил Зеленский («Вести Москва», телеканал «Россия 1», 17.08.2016):

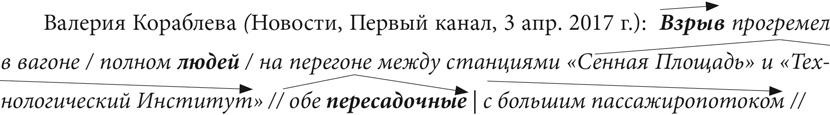

Стремление современной телеречи к интимизации [Сенкевич 1996] в ряде случаев проявляется даже в речи ведущих информационных программ. Если при подаче политических новостей ведущие стараются не допускать оценочности на просодическом уровне, то, говоря в текстах новостей о трагических событиях федерального или международного значения (breaking news) или, напротив, о важных культурных и спортивных событиях (infotainment), ведущие шире используют выразительные средства просодии. В этом случае логическое ударение, подчеркнутое паузой, логической или психологической, усиленное с помощью мелодики, ослабления или усиления голоса и / или изменения темпа передает не только логику речи, но и подчеркивает трагический или, наоборот, позитивный характер информации, а также выражает отношение говорящего к сообщению, его личную позицию. Ведущая Первого канала, поясняя подробности теракта в Санкт-Петербурге, понижает тон голоса и использует психологические паузы, подчеркивая серьезность ситуации и давая слушателям возможность осмыслить случившееся.

Подготовленную монологическую речь ведущего информационной программы отличает стремление к стандартизации, отсутствие оценочности и экспрессивности, минимальная индивидуализация речи. Преобладает восходяще-нисходящая мелодика и восходящая мелодика в конце фразы при вопросе, при повторе вопроса (в ответе), при переспросе и при повествовании в неконечной синтагме. Не допускается восходящая мелодика на конце повествовательного высказывания, отличающегося смысловой и грамматической завершенностью, так как подобное интонирование является копированием мелодического контура английского языка.

В аналитических программах эффективному подготовленному монологу требуется нейтральная интонация, но с большей вариативностью мелодики, дополненная выразительными возможностями нейтрального и усиленного логического ударения, стабильный средний и ускоренный темп речи, возможно также создание подтекста путем намеренных нарушений в стандартных способах оформления интонационного контура.

В информационно-аналитических и аналитических программах ведущий может подкреплять информацию с помощью невербальных средств коммуникации. Как правило, в таких программах ведущий сидит за столом, камера показывает его средним и крупным планом, т. е. он может использовать жесты и мимику. Важно, чтобы мимика и жесты согласовывались с просодическими сигналами и собственно вербальной информацией. Однако намеренный диссонанс между мимикой или жестом и словом, как и спланированное нарушение интонационного контура, служит прекрасным способом создания подтекста.

Неподготовленная монологическая речь журналистов, работающих в эфире, как правило, квазиспонтанна. Всегда существует сценарий сюжета или передачи, где зафиксированы основные повороты сюжета, а в ряде случаев и ключевые фразы телеведущих. В новостных программах квазиспонтанный монолог возможен только в экстренных случаях во время прямого включения, когда журналисты передают репортажи из горячих точек, с места происшествия и т. д.

Основной отличительный признак спонтанной речи — наличие пауз хезитации [Анощенкова 1982: 55]. В спонтанной и квазиспонтанной речи ведущих их наличие оправданно, но мы полагаем, что количество хезитаций в медиаречи не должно превышать 20–25 % от всех типов пауз, процент вокализаций (м‑м, а‑а) в речи профессионала должен быть минимален, а паузы колебания должны быть либо заполненными, либо беззвучными и по возможности совпадать с межситнтагменными и межфразовыми.

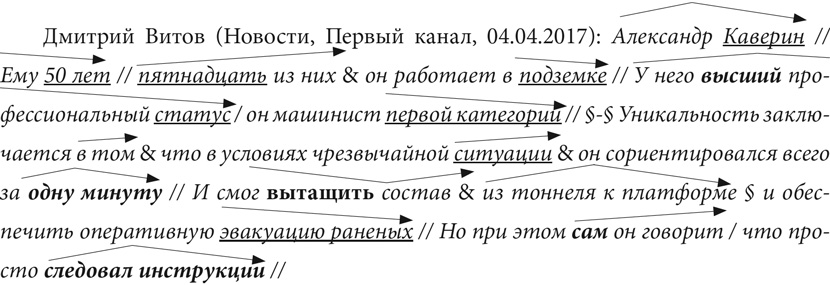

Рассмотрим пример прямого включения из Санкт-Петербурга, корреспондент рассказывает о действиях машиниста, управлявшего составом метро, в котором произошел теракт.

В аналитических программах квазиспонтанный монолог часто предваряет и / или завершает дискуссию на актуальную тему. В развлекательных программах квазиспонтанный монолог используется часто, имеет ярко выраженную разговорную окраску и создает атмосферу живого, непринужденного общения телеведущего со зрителями в студии и у телеэкранов.

В целом для качественного спонтанного и квазиспонтанного монолога в аналитических программах характерны:

- нейтральная интонация с большей, в сравнении с подготовленной речью, вариативностью мелодики;

- использование нейтрального и экспрессивно окрашенного логического ударения;

- средний и ускоренный темп речи; вариативность темпа достигается путем использования пауз различного типа, в том числе логических и психологических.

Журналисты в художественных, развлекательных, познавательных и спортивных программах активизируют все языковые возможности для создания выразительности, образности, используют все экспрессивные возможности просодических средств. Звучащая речь профессионалов характеризуется сложностью интонационного контура, большим тональным диапазоном, вариативностью громкости, богатством логических и психологических пауз, умеренностью пауз хезитации и преобладанием нейтральных межсинтагменных и межфразовых пауз при отсутствии дикторских пауз. Темп речи в основном средний, в спортивном комментарии — ускоренный, вариативный.

С помощью средств просодии тележурналисты могут создать иллюзию спонтанности речи. Благодаря понижению скорости произнесения слов, длительности пауз и разнообразия способов паузирования (при отсутствии дикторских пауз и наличии небольшого количества пауз хезитации), вследствие использования усиленного логического ударения даже заранее написанные и отрепетированные тексты в исполнении опытного журналиста звучат свободно, как бы рождаясь в момент речи.

Находясь в кадре, журналист, используя средства паралингвистики, может привлечь внимание зрителей к логике рассуждения: подчеркнуть значимость наиболее важных слов, тезисов, доказательств с помощью жестов и проксемики, передать свое отношение к сказанному благодаря мимике. Диссонанс вербальных и невербальных компонентов является одним из самых выразительных способов создания подтекста и для интимизации речи (невербальные сигналы словно бы предназначены для избранных: «уж мы-то с вами знаем»). Если жанровые особенности программы предполагают неофициальность общения «журналист — аудитория», ведущий может заменить слово выразительным жестом, мимикой, телодвижением.

Выводы. Понимание специфики медиаречи, ее типологии и составляющих экранного контекста дает возможность грамотно использовать выразительные возможности просодии в зависимости от типа речи и жанровых особенностей журналистских материалов и формулировать практические рекомендации по написанию и озвучиванию текстов для медиаэфира.

Особенности просодического оформления современной медиаречи определяются, во-первых, типом речи (монологическая / диалогическая, подготовленная / спонтанная, тщательная / непринужденная, в кадре / за кадром), во-вторых, законами жанра и форматом программы, в‑третьих, индивидуальной манерой говорить и имиджем самого журналиста. Комбинация типов речи определяет соответствующий набор приемов просодического оформления, который затем корректируется в соответствии с форматом и жанровыми особенностями программы.

Необходимо обращать внимание будущих журналистов на функционирование в речи элементов просодии, говорить о нормативном использовании и выразительных возможностях интонационного членения, синтагматического и логического ударения, разного типа пауз. Это часть практической стилистики звучащей речи, тот инструментарий, который требуется мультимедийному журналисту вне зависимости от его основной специализации. Важно осознавать, что речь журналиста, работающего в эфире, рассчитана на неоднородную по составу, уровню образования аудиторию, которая по-прежнему воспринимает телевизионную речь как образец русской звучащей речи. Журналист несет ответственность не только за содержание своего сообщения, но и за его звуковое воплощение. Подготовленный к работе в медиаэфире автор выбирает модель звучащего текста в зависимости от формата программы и медианосителя и знает, какие средства просодии обеспечивают максимально эффективную коммуникацию.

Анощенкова А. М. Роль явлений хезитации в процессе речепроизводства // Тезисы докладов научно-методической конференции «Просодия текста». М.: Изд-во Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков им. М. Тореза, 1982. С. 54–56.

Вартанова Е. Л. Новые реалии современного телевидения // Конвергенция в электронных СМИ: методики преподавания: мат. Летней школы по журн. и мас. коммуникациям. Москва, 2007. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2007. С. 6.

Вещикова И. А. Телевизионная речь в аспекте орфоэпии: пространство нормы / пограничные явления / ошибки // Медиаскоп. 2017. Вып. 1. URL: http://www.mediascope.ru/2271 (дата обращения: 27.08.2017).

Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. М.: ФОКУС-МЕДИА, 2010.

Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое ударение, темп, ритм: учеб. пособие. 6-е изд. М.: Флинта, 2004.

Интонация / под ред. И. Г. Торсуевой. Киев: Вища школа, 1978.

Корконосенко С. Г. Журналистика сетевых СМИ: смена исследовательских парадигм или продолжение традиций? // Учен. зап. Забайкал. гос. ун-та. Сер. Филология, история, востоковедение. 2012. Вып. 2. C. 234–239.

Крамер А. Ю. Радиожурналистика в эпоху конвергенции // Медиаскоп. 2017. Вып. 1. URL: http://www. mediascope.ru/2281 (дата обращения: 19.06.2017).

Ломыкина Н. Ю. Просодические особенности телевизионной речи // Труды кафедры стилистики русского языка. Вып. 4. Медиастилистика. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2013.

Ломыкина Н. Ю. Просодические характеристики речи телеведущих: на матер. программ социально-культурной тематики : дис. … канд. филол. наук. М., 2006.

Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М.: Наука, 1982.

Светана С. В. Телевизионная речь. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1976.

Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. Л.: Изд-во Ленингр. гос. у-та, 1982.

Сенкевич М. П. Культура телевизионной и радиоречи: учеб. пособие. М.: Изд-во ин-та повыш. квалификации работников телевидения и радиовещания, 1996.

Славкин В. В. Русский язык в электронных СМИ: результаты мониторинга новостных программ // Научно-практическая конференция «Учимся говорить по-русски: проблемы современного языка в электронных СМИ». Москва, Россия, 12–13 окт. 2016. Изд-во Моск. гос. ун-та, 2016.

Creech B., Mendelson A. L. Imagining the Journalist of the Future: technological visions of journalism education and Newswork // The Communication Review. 2015. N 18 (2). P. 142–165.

Kalogeras S. Transmedia Storytelling and the New Era of Media Convergence in Higher Education. New York: Springer, 2014.

Phillips A. Journalism in context: practice and theory for the digital age. New York: Routledge, 2015.

Russial J., Laufer P., Wasko J. Journalism in Crisis? // The Public. 2015. N 22 (4). P. 299–312.

Anoshchenkova A. M. Rol’ iavlenii hezitatsii v protsesse recheproizvodstva [The role of the pauses of hesitation in speech]. Moscow, 1982. (In Russian)

Creech B., Mendelson A. L. Imagining the Journalist of the Future: technological visions of journalism education and Newswork. The Communication Review, 2015, no. 18 (2), pp. 142–165.

Intonatsia [Intonation]. Ed. by I. G. Torsueva. Kiev, 1978. (In Russian)

Ivanova-Lukianova G. N. Kul’tura ustnoij rechi [The culture of oral speech]. Moscow, 2004. (In Russian)

Zhurnalistika i konvergentsia [Journalism and convergence]. Ed. by A. G. Kachkaeva. Moscow, 2010. (In Russian)

Kalogeras S. Transmedia Storytelling and the New Era of Media Convergence in Higher Education. New York, Springer, 2014.

Korkonosenko S. G. Zhurnalistika setevikh SMI [Journalism of online-media]. Uchenie zapiski ZabGGPU, 2012, no. 2, pp. 234–239. (In Russian)

Kramer A. J. Radiozhurnalistika v epokhu konvergentsii [Radio journalism at the age of convergence]. Mediascope, 2017, vol. 1. Available at: http://www.mediascope.ru/2281 (accessed: 19.06.2017). (In Russian)

Lomykina N. J. Prosodicheskie kharakteristiki rechi televedushikh [Prosodic characteristics of TV anchors’ speech]. Moscow, 2006. (In Russian)

Lomykina N. J. Prosodicheskie osobennosti televizionnoi rechi [Prosodic features of TV speech]. Trudy kafedry stilistiki russkogo iazika (MGU) [Works of the Department of Russian language stylistics]. Is. 4. Moscow, 2013. (In Russian)

Nikolaeva T. M. Semantika aktsentnogo videleniia [Semantics of accentuation]. Moscow, 1982. (In Russian)

Phillips A. Journalism in context: practice and theory for the digital age. New York, Routledge, 2015.

Russial J., Laufer P., Wasko J. Journalism in Crisis? The Public, 2015, no. 22 (4). pp. 299–312.

Senkevich M. P. Kul’tura televizionnoi i radiorechi [The culture of TV and radio speech]. Moscow, 1996. (In Russian)

Slavkin V. V. Russkii iazyk v elektronnykh SMI: rezultaty monitoringa novostnykh prorgramm [Russian language in digital media: the results of news monitoring]. Learn to speak Russian: the problems of modern language in digital media: research and practice conf. Moscow, Oct.12–13 2016. Moscow, 2016. (In Russian)

Svetana S. V. Televizionnaia rech [TV speech]. Moscow, 1976. (In Russian)

Svetozarova N. D. Intontsionnaia sistema russkogo iazyka [Intonational system of Russian language]. Leningrad, 1982. (In Russian)

Vartanova E. L. Novye realii sovremennogo televideniia [New reality of contemporary TV]. Konvergentsiia v elektronnykh SMI: metodiki prepodavaniia: mat. Letnei shkoly po zhurn. i mas. kommunikatsiiam [Convergence in digital media: methods of teaching: Summer school of journalism and mass communications materials]. Moscow, 2007. (In Russian)

Veshikova I. A. Televizionnaia rech v aspekte orfoepii: prostranstvo normy [TV speech in the aspect of orthoepy: norm sphere]. Mediascope, 2017, vol. 1. Available at: http://www.mediascope.ru/2271 (accessed: 28.08.2017). (In Russian)

Статья поступила в редакцию 15 сентября 2017 г.;

рекомендована в печать 25 октября 2017 г.

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2018