В телевизионной коммуникации письменное слово чаще всего вторично по отношению к звучащему тексту. Слово, появляющееся на экране, участвует в создании телевизионной обстановки, телевизионного контекста и телевизионной надписи, таким образом, вербально-графические элементы образуют в телевизионном кадре телеситуацию, телеконтекст и телеписьменность. Для характеристики письменной телевизионной речи автор исследования предлагает использовать новый термин — логовизуализация. Наблюдения приводят автора к выводу, что на телевидении присутствуют две разновидности логовизуальности — первичная и вторичная (в составе последней выделяются несколько подтипов). Применение письменного слова для дублирования изображения, музыкального сопровождения или звучащего слова всегда вторично и имеет интерсемиотический характер. В качестве первичного выступает звучащий текст. В статье представлены следующие типы логовизуальности: 1) надпись во время дикторского анонса и информационная надпись, представляющая станцию и программу; 2) информационная надпись, представляющая содержание выпуска; 3) пояснения; 4) информация о том, что в данный момент обсуждается в программе; 5) баннеры, резюмирующие сказанное; 6) баннеры с фрагментами высказываний участников; 7) цитаты из источников, приводимых диктором; 8) бегущая строка с переводом с языка А на язык В; 9) СМС-сообщения, электронные письма, реплики телезрителей, выводимые на экран. Изучение вопроса телевизионной письменности показывает, что авторы телевизионных текстов все чаще обращаются к письменному слову, чтобы общаться со зрителем, формировать его мировоззрение. Письменный телетекст, таким образом, перестает быть исключительно элементом саморекламы и метатекстовой информации. Современные надписи на экране могут воздействовать на аудиторию так же, как звучащее слово. Необходимо исследовать результаты логовизуализации в дальнейшем развитии телевизионного дискурса.

Logovisuality, or the written word in the television discourse

On television, more frequent are the secondary forms of written language; spoken language is not spontaneous either: this is the televisual situation, televisual context, televisual writing, therefore — telesituation, telecontext, and telewriting. The author argues that the written language that appears on television constitutes an example of logovisuality. The author is interested in one of the levels of television discourse: the relevant programs of Polish tv channels. The research conducted by the author demonstrates that there are two kinds of logovisuality present on TV: primary and secondary, as well as several subtypes of the latter. The use of the written word as a means of echoing a picture, a sound, or a word is always secondary and bears the traits of intersemiotics. Language that is primarily written is presented on television as a text that is read. The types of logovisuality that are discussed in the article are as follows: 1) the texts displayed during the announcement of the presenter, and the written information about the station and the programme, 2) written information concerning the contents of the programme that is being broadcast, 3) explanations, 4) short statements informing about something which is currently not being talked about in the programme, 5) screen banners with summaries of what has just been said, 6) screen banners presenting fragments of on‑going conversations, 7) quotations of texts read by the presenter, 8) visible on the screen translations from the language A into the language B, 9) text messages, e‑mails, posts written by the viewers that are visible on the screen.

Леве Ивона — д-р филол. наук, проф.;

loewe@op.pl

Силезский университет, Институт польского языка,

Польша, 40–007, Катовице, ул. Банкова, 12

Iwona Loewe — Dr. Sci. in Philology, Professor;

loewe@op.pl

University of Silesia, Institute of Polish Language,

12, Bankowa st., Katowice, 40–007, Poland

Леве, И. (2019). Логовизуализация — письменная разновидность слова в телевизионном дискурсе. Медиалингвистика, 6 (1), 19–34.

URL: https://medialing.ru/logovizualizaciya-pismennaya-raznovidnost-slova-v-televizionnom-diskurse/ (дата обращения: 26.04.2024)

Loewe, I. (2019). Logovisuality, or the written word in the television discourse. Media Linguistics, 6 (1), 19–34. (In Russian)

URL: https://medialing.ru/logovizualizaciya-pismennaya-raznovidnost-slova-v-televizionnom-diskurse/ (accessed: 26.04.2024)

УДК 81

Постановка проблемы. Поведение современного телезрителя принято называть в социологии «эффектом пульта». «Сюда относятся заппинг — переключение каналов с целью обойти рекламу, флиппинг — переключение каналов без явно вызванной причины, граззинг — переключение каналов с целью одновременного просмотра нескольких телепередач» [Sitkowska 2013: 47]. В результате этих довольно обычных действий, фрагментирующих программный поток, подготовленный телевещателем, происходят создание личного программного потока и нивелирование вербального кода за счет изображения и визуально воспринимаемого графического слова. Представленное явление иллюстрирует так называемый иконический поворот (iconic turn) в культуре [Loewe 2017; Skowronek 2013; Stöckl 2015]. В связи с этим телевидение принято считать главным СМИ современности. На этом фоне возникает проблема эпистемологического характера, актуальная и в отношении двух приведенных ниже цитат.

История вопроса. Сравним суждения Владислава Любася и Валерия Писарека. «Языковой код является основным инструментом передачи семиотического кода в телевидении» [Lubaś 1981: 9]. «Национальный язык — главнейший код СМИ… ибо он придает смысл сообщениям, отображаемым в других кодах» [Pisarek 2000: 12]. Диссонанс, возникающий из процитированных точек зрения, может послужить источником вдохновения для исследователя. Обратим внимание на одну особенность семиотической характеристики современного телевидения. В семиосфере наблюдаются две системы знаков: моносемиотическая (система однородных знаков) и мультисемиотическая, отчасти поликодовая (система неоднородных знаков, как то: аудиовизуальные, словесно-музыкальные) (ср.: [Szczęsna 2007]). Телевидение принадлежит ко второй системе. Нас интересует, как и с какой целью в настоящее время телевидение использует письменную разновидность национального языка. Следует подчеркнуть, что «настоящее время» понимается достаточно широко, так как будем ссылаться на работу Адама Ропы 1985 г. «O języku pisanym w telewizji» («О письменном языке телевидения»). Некоторые его констатации актуальны в настоящее время, но перемены в мире телевидения приводят к переосмыслению остальных выводов [Lepa 2003; 2006].

Сегодня телевидение обвиняется в подглядывании за действительностью и продаже повседневности на экране. Обратим внимание на эту непосредственную повседневность. Языковой контакт характеризуется десятью показателями:

- сосуществование — участники находятся в одном физическом пространстве;

- видимость — участники видят друг друга;

- слышимость — участники слышат друг друга;

- безотлагательность — участники наблюдают друг за другом без замедления;

- мимолетность — кратковременный контакт участников;

- отсутствие записи — поведение участников не оставляет материальных следов (артефакты, видео- и аудиозаписи);

- симультанность (мутуальность) — участники попеременно становятся отправителями и получателями;

- импровизация — участники реагируют в реальном времени;

- самоопределение — участники соглашаются в предпринимаемых действиях;

- самовыражение (автоэкспрессия) — участники действуют от своего имени [Burszta 2001: 134].

Теоретическая и практическая значимость представленных результатов. В связи с тем что статус языка в телевизионном дискурсе — актуальная исследовательская проблема, вопрос о необходимости анализа логовизуализации, к определению которой приведет следующий далее анализ эмпирического материала, в скором времени может вновь появиться в теоретических работах. При этом следует обращаться к лингвистическим трудам, написанным несколько десятилетий назад. Такая теоретическая перспектива находит отражение в практических результатах исследований. Изучение вопроса телевизионной письменности показывает, что авторы телевизионных текстов все чаще обращаются к письменному слову, чтобы общаться со зрителем, формировать его мировоззрение. Письменный телетекст, таким образом, перестает быть исключительно элементом саморекламы и метатекстовой информации. Современные надписи на экране могут воздействовать на аудиторию так же, как звучащее слово. Необходимо исследовать результаты логовизуализации в дальнейшем развитии телевизионного дискурса. Новизной представленной ниже концепции является поиск связи между исследованиями автора и изучением языка телевидения в рамках социолингвистики.

Методика анализа. Основные методы исследования логовизуализации — медиалингвистический и дискурсивный анализ. Первый метод необходим для изучения эмпирического материала, который включает в себя вышедшие в течение пяти лет на польском телевидении выпуски передач. Метод дискурсивного анализа поможет рассмотреть такие показатели, как влияние телевизионных текстов на аудиторию и зависимость того, что в результате услышит и увидит телезритель, от субъективного выбора создателя телевизионного контента.

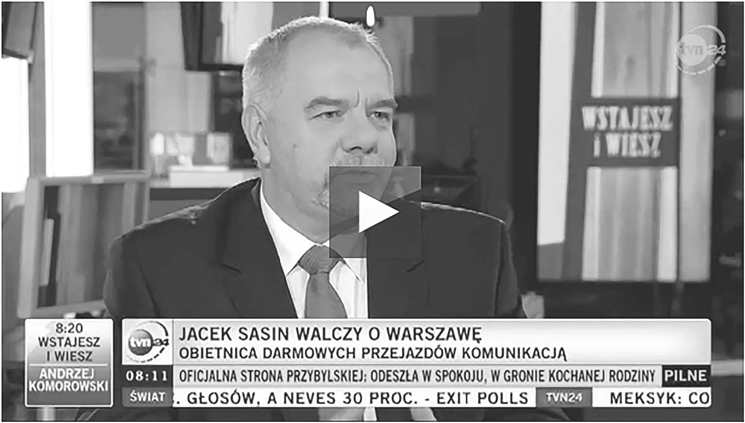

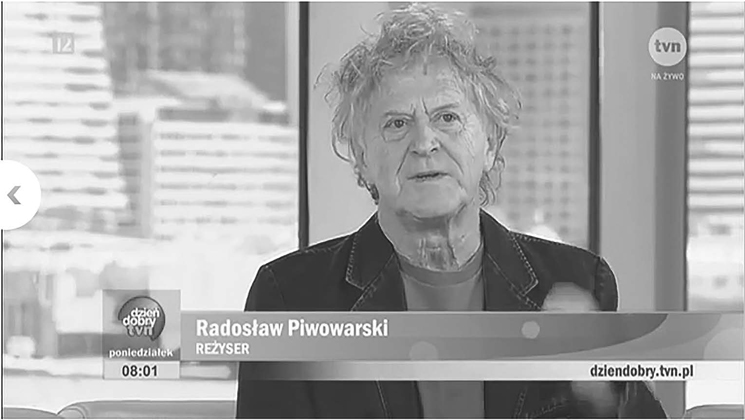

Перечисленные выше показатели непосредственного языкового контакта в телевидении модифицируются. Если в телевизионном дискурсе чаще используются вторичные формы письменной речи, то в таком случае говорение не является спонтанным. Иными словами, телевизионная ситуация, телевизионный контекст, телевизионная надпись образуют телеситуацию, телеконтекст и телеписьменность. Герои телепередач ведут себя так, как это предусматривает принцип телевизионного поведения, в отличие от непринужденного общения в повседневной жизни и симметричных партнерских отношений. Фактор, который нас интересует больше всего, — отсутствие записи (видеофиксации). Факт записи телепередач в макроизмерении не осознается среднестатистическим зрителем, переживающим эффект присутствия в теледиалоге. Вместе с тем определенная доля информации актуализируется ради телезрителя. Это осуществляется многократным показом надписей на экране. Так, вербальная информация телепередачи может графически дублироваться на экране в симультанном режиме. Такой порядок наблюдается на протяжении нескольких лет в публицистических (рис. 1), утренних (breakfast television) (рис. 2), информационных телепередачах (рис. 3). Если это статическая надпись, то она демонстрируется непродолжительное время. Если бегущая строка, информация периодически повторяется.

Источник: http://www.tvn24.pl/kropka-nad‑i (дата обращения: 31.10.2014)

Источник: http://dziendobry.tvn.pl/ (дата обращения: 31.10.2014)

Источник: http://www.tvn24.pl/wstajesz-i-wiesz (дата обращения: 31.10.2014)

Анализ материала. Эмпирическую базу исследования составили выпуски телевизионных программ, вышедшие в промежуток с 2011 по 2016 г. Из наших наблюдений следует, что в телевизионном дискурсе встречаются две разновидности письменных текстов и несколько их подтипов.

К первой разновидности письменности мы относим первичную письменность (ПП), ко второй — вторичную (ВП). Вторичность предполагает, что связаны три семиотических кода, а первичным может быть как произнесенное слово, звук, так и изображение. Применение письменного слова для дублирования изображения, музыкального звука или устного сообщения всегда имеет вторичный характер (ВП). Письменное слово обладает интерсемиотическими признаками, надпись на экране выступает in praesentia. Телезритель видит либо слышит все то, что в какой-то мере письменно продублировано на экране. «Чтобы говорить о дублировании в этом смысле, необязательно наличие тождества в сфере как представления, так и значения. Достаточно преднамеренного и распознаваемого воспроизведения» [Szczęsna 2007: 51].

Первично написанные тексты (ПП) представляются в телевидении как тексты звучащие. Их письменное оформление наблюдается в синтаксических конструкциях. Рассмотрим пример (ПП):

W Austrii rozpoczął się dziś turniej, w którym grają zespoły Szwajcarii, Austrii i Holandii, a więc rywale Polaków w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata grupy B, które odbędą się w Szwajcarii. Ponadto w turnieju tym uczestniczy reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która, jak wiemy, występuje w grupie A. W pierwszym spotkaniu Austria pokonała Holandię 5 do 0, natomiast w drugim meczu Szwajcaria zremisowała z Niemiecką Republiką Demokratyczną 3 do 3. Polacy w ramach przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w najbliższy piątek i sobotę rozegrają dwa towarzyskie międzypaństwowe spotkania z zespołem Włoch. Mecz sobotni będziemy dla Państwa transmitowali (Dziennik telewizyjny, serwis wiadomości. 20.12.1984).

Сегодня в Австрии начался турнир, в котором играют команды Швейцарии, Австрии и Нидерландов, а значит, соперники поляков в группе B на чемпионате мира в следующем году, который пройдет в Швейцарии. Кроме того, в турнире участвует сборная Германской Демократической Республики, которая, как известно, выступает в группе А. На первой встрече Австрия обыграла Нидерланды со счетом 5:0, в то же время во втором матче Швейцария сыграла вничью с Германской Демократической Республикой со счетом 3:3. В рамках подготовки к грядущему чемпионату мира в ближайшие пятницу и субботу пройдут товарищеские международные встречи поляков с командой Италии. Мы будем транслировать для вас субботний матч.

Типичными формами для первично подготовленного текста в процитированном отрывке спортивных новостей являются монолог, оперирование полными предложениями, соблюдение грамматических и логических правил. На уровне текста наблюдаются также высокая степень связности текста, сегментация и четко выраженные вступление и заключение. Соблюдение формы передачи в процитированном фрагменте проявляется в типичной для письменной речи подборке семантико-стилистических синонимов: turniej (турнир), mecz (матч), spotkanie (встреча). В неподготовленном устном тексте выступали бы многочисленные повторения одного слова.

Интересно отметить, что в телевизионном дискурсе можно было также наблюдать маркеры первичного устного монолога, ср.:

Nasz najlepszy łyżwiarz Grzegorz Filipowski startował na zawodach w Zagrzebiu. Zajął drugie miejsce, ustępując Amerykaninowi Williamsowi, no i chyba szkoda, że zabrakło go na starcie w silnie obsadzonych zawodach w Tokio (Dziennik telewizyjny, serwis wiadomości. 24.11.1984).

Наш лучший фигурист Гжегож Филиповски принял участие в соревнованиях в Загребе. Занял второе место, уступив американцу Виллиамсу, и, наверно, жаль, что отсутствовал в соревнованиях в Токио.

Жирным шрифтом выделено вкрапление, модифицирующее высказывание на устное. К наиболее часто встречающимся устным языковым формам относятся повторения, эллиптические высказывания, номинативные предложения, обилие местоимений, экспрессивность, сжатость изложения.

На основе вышесказанного определяется вторая разновидность письменного языка в телевидении. Это графическое слово, инкорпорированное в телевизионную микрообстановку, возникшее под влиянием ожидаемого результата передачи. Именно этот фактор исследовал Адам Ропа в 1985 г., о чем более подробно речь пойдет далее.

Современный телевизионный дискурс использует письменное слово, берущее свое начало в телевизионной макроситуации. Телевизионную микроситуацию образуют телепередачи, имеющие в основе диалог в студии. Если не будет инициирован зрительный контакт с телезрителем посредством телекамеры, то зритель не воспримет происходящие в студии события как адресованные именно ему, а лишь как что-либо происходящее в студии. Так, непосредственный поворот к камере и тем самым к зрителю, находящемуся перед экраном телевизора, и одновременно всплывающее слово на экранах получателей актуализируют телевизионную макрообстановку. Ключевые фрагменты передачи, помещаемые на экране в виде надписей, означают уважение к зрителю как к самому важному адресату. Прагматическая пресуппозиция такого рода действий может выглядеть следующим образом: «беседуем не ради себя, а ради тебя, воспользуйся этим и обрати внимание именно на эти фрагменты». Катажина Ситковска этот поворот к зрителю видит в применении категории третьего лица к участникам интеракции, например: «г‑жа Х говорила о…, г‑н Y предлагал, так что…». Эти модели подчеркивают, «что, несмотря на стилизацию беседы под естественный диалог, телевидение адресует свои слова и действия именно телезрителям» [Sitkowska 2013: 125; Kapuścińska 2013]. Статья Адама Ропы от 1985 г. должна была дать ответ на вопрос, на самом ли деле письменные тексты «передают определенную дополнительную информацию, которую невозможно передать устно, наблюдаются ли в этих текстах какие-либо элементы, оправдывающие их появление на экране» [Ropa 1985: 145].

Исследователь рассматривал «письменные тексты, [которые] занимают достаточно заметное место в телепередачах» [Ropa 1985: 141]. Это надписи (тип 1), показываемые во время сообщения диктором о содержании инфосервиса, любые информационные надписи, сообщающие об актуальной программе или же (тип 2) информирующие о том, что мы в данный момент видим на экране (рис. 4). Следующая группа текстов (тип 3) представляет собой пояснения (заключительные или вступительные надписи) или знак телевидения 1960–1970‑х годов: Za chwilę dalszy ciąg programu i przepraszamy za usterki (В скором времени программа продолжится, и приносим извинения за неполадки) [Ropa 1985: 141–142].

Источник: http://dziendobry.tvn.pl/ (дата обращения: 31.10.2014)

Представим современные примеры паратекстовых заголовков. Рисунок 5 демонстрирует совмещение на экране текста (ТВ СПОРТ / ВЕЧЕР СО СПОРТОМ / БОЛЬШЕ СПОРТА) с изображениями и выделенной областью экрана для рекомендательной информации. Эти вербально-иконические анонсы опережают, а затем дополняют устное сообщение. Фотография содержит графические элементы и одновременно автотематическое содержание. Рекомендуемые диктором передачи всегда отправляют зрителя к презентуемой им телестанции. Телезритель, кроме того, что слышит от диктора, видит подсказку, что дополнительную порцию актуальной спортивной информации можно получить в программах, символы которых помещаются в левом верхнем углу экрана.

Источник: http://www.katseo.pl/wiadomosci-sportowe.html (дата обращения: 5.05.2012)

Для наглядности приведем примеры текстов (headline news), которые, как на рисунке 5, могут возникать в левом верхнем углу экрана:

- «Początek bez Gortata?» («Начало без Гортата») (Wiadomości, serwis wiadomości. 23.12.2011);

- «Przegrali Europę» («Проиграли Европу») (Wiadomości, serwis wiadomości.

7.12.2011); - «Replika lekarstwem» («Ответ лекарством») (Wiadomości, serwis wiadomości.

22.11.2011); - «Podium bliżej!» («Подиум ближе!») (Wiadomości, serwis wiadomości.

26.11.2011); - «Przedsezonowa gorączka» («Предсезонная лихорадка») (Wiadomości, serwis wiadomości. 23.12.2011).

Headline news очень часто представляют собой часть текста звучащих новостей. Например:

- (новость): «W Pucharze Świata siatkarze od zwycięstwa do zwycięstwa! Pokonali Argentynę» («В кубке мира волейболисты от победы к победе! Обыграли Аргентину»); (headline news): «Trzy mecze, trzy zwycięstwa» («Три матча, три победы») (Wiadomości, serwis wiadomości. 22.11.2011);

- (новость): «Polski dzień na antypodach. Zwycięstwo Miarczyńskiego, Myszka drugi w wyścigu klasy RSX» («Польский день на антиподах. Победа Миарчинского, Мышка второй в гонках класса RSX»); (headline news): «Polski dzień» («Польский день») (Wiadomości, serwis wiadomości. 15.12.2011);

- (новость): «Liga Mistrzów: Lille wygrał w Moskwie. Drużyna Obraniaka i Jelenia nadal ma szanse na wyjście z grupy» («Лига чемпионов: Лилль победил в Москве. Сборная Обраняка и Еленя имеет шанс выйти из группы»); (headline news): «Reprezentanci za burtą» («Члены сборной за бортом») (Wiadomości, serwis wiadomości. 22.11.2011).

Такой способ представления материала в телевизионном дискурсе функционально мотивирован мнемонической техникой. Повторяется одно и то же с помощью двух семиотических кодов, иногда и трех, если присутствуют изображения. Однако в процитированных примерах это не проявляется, так как редупликация совмещает в себе абстрактный смысл: Trzy mecze, trzy zwycięstwa, Polski dzień, Reprezentanci za burtą (Три матча, три победы, Польский день, Члены сборной за бортом).

В работе А. Ропы не учтены две разновидности надписей. Внетелевизионные — подготовленные не телевидением, а купленные вместе с программой (анонс и краткое содержание фильма), а также внутристудийные — декоративный элемент телестанции. В польском телевизионном дискурсе первоначально появлялись надписи к изображениям, заголовки текстов, которые читал журналист, и пояснения либо к спектаклю (финальные титры), либо к программе дня. Все три типа относились к коммуникационной микрообстановке телевидения. Следует согласиться с автором, что «письменные тексты в телевидении ничего не закрепляют, так как этого не позволяет характер телевещания. На экране они всплывают довольно быстро и однократно. Легко заметить, что тексты, всплывающие в телепрограмме, наделены скорее особенностями, характерными для устных заявлений. Они непродолжительные, врéменные, обусловлены контекстом, зависят от изображения [Ropa 1985: 151].

Ропа констатирует: «…можно согласиться с мнением о маргинальности письменного языка в телевидении лишь в том аспекте, что он является несамостоятельным средством высказывания» [Ropa 1985: 150].

Надписи, визитки и заголовки (сегодня чаще flesz или headline news), а также финальные титры к телепредставлениям используются до сих пор. Существенная эволюция затронула программу дня, презентация которой ограничена анонсами на фоне изображений и сокращена до ближайших трех передач. Телепрограмма в целом доступна в телегазете как телетекст и в меню оператора-поставщика аудиовизуальных услуг. Однако за последние 30 лет появились новые разновидности письменного слова в телевизионном дискурсе.

Использование надписи (тип 4) стало популярным в телевидении, когда возникли тематические информационные каналы. Надпись принимает форму нескольких кратких, постоянно актуализирующихся новостей, всплывающих в нижней части экрана. Диктор их не читает — они видны только телезрителю. Лишь одна из нескольких надписей соответствует содержанию программы, остальные — прочая информация, которая располагается в телевизионной макрообстановке (см. рис. 3). Заметим, что композиция надписей имеет определенный порядок: первая (если смотреть сверху вниз) относится к изображению на экране, вторая — к стране, третья — к миру. Углы экрана обычно автоматически отведены названиям станции, программы и логотипу станции.

Тип 5 составляют баннеры (ticker), которые непосредственно относятся к тому, что видит и слышит телезритель. Информация на них появляется с временной задержкой относительно слова, прозвучавшего в студии. Автор баннеров — постановщик программы, так как именно он помещает на экране прозвучавшее (неточные интерсемиотические повторения, гиперонимы). Этот текст первично письменный. Его задача — как можно быстрее подытожить все то, что слышит телезритель (рис. 6; ср. рис. 2).

Источник: http://dziendobry.tvn.pl/ (дата обращения: 31.10.2014)

Тип 6 — баннеры, совмещающие фрагменты бесед, которые в данный момент ведутся в телестудии, они имеют вторичный характер. Авторами баннеров являются как участники беседы, так и постановщик, помещающий цитаты на баннере (рис. 7). Этот тип, распространенный в телепрограммах, основанных на диалоге, приобрел в польском телевидении экспансивный характер. Интересно отметить, что в публицистической телепрограмме, которая продолжается 19 минут, всплывают четыре баннера с цитатами из беседы. Прежде чем приступить к дальнейшим рассуждениям, целесообразно обратить внимание на точность цитирования. Случается, что место цитат занимает парафраза.

Источник: http://www.tvn24.pl/kropka-nad‑i (дата обращения: 31.10.2014)

Тип 7 — цитаты из прессы, которую читает телеведущий. Это происходит в микроситуации и является примером интерсемиотической синонимии. Цитаты помещаются на экране в подлинной форме, ср.:

Z ekranu monitoringu w ubiegłym roku komendant spisywał osoby, które chodziły po korytarzach urzędu miasta i sporządzał na ten temat notatkę. Swoje zapiski z nazwiskami osób przekazał ówczesnemu burmistrzowi [Skarżyńska 2009: 467].

С экранов камеры слежения в прошлом году комендант отмечал людей, которые ходили по коридору мэрии, и составлял служебную записку. Свои записки с фамилиями лиц передал тогдашнему бурмистру.

В таком случае вмешательство постановщика (искажения и парафразирование) неуместны. Такое наблюдается и в репортажах, docu-soap — конечный кадр без динамической картинки — содержит более длинный текст о произошедшем после событий, обсужденных в программе:

Tymczasem rodzice dziewczynki zwrócili się do sądu rodzinnego o przywrócenie w pełni praw rodzicielskich. Zadeklarowali, że podjęli pracę i rozpoczęli terapię antyalkoholową [Skarżyńska 2009: 465].

Тем временем родители девочки подали в семейный суд на восстановление родительских прав. Документально доказали, что устроились на работу и начали антиалкогольную терапию.

Безусловно, тип 7 содержит также тексты, созданные автором телепрограммы, которые являются ее неотъемлемой частью и отображаются на экране. Они касаются исключительно телевизионной макрообстановки, так как были подготовлены только ради телезрителя, а не гостей программы. Мы выделяем их как тип 8.

Зритель слышит текст, который произносится на языке А, а на экране видит перевод этого же текста на языке В — пример интерсемиотической синонимии.

Тип 9 связан с интермедиальностью телевидения и его стремлением к интерактивности. Во время беседы в телестудии на баннере помещаются вопросы, комментарии, мнения зрителей, пишущих СМС. Эти тексты á propos беседы, функционирующие в интернете или эфире, созданные вне медиа, но связанные с ним, являются примером интермедиальности телевидения (ср.: [Skarżyńska 2009: 466]).

Результаты исследования. Большая часть перечисленных текстов появляется на экране однократно, они кратковременны. Однако есть и разновидность баннера, который движется внизу экрана в виде бегущей строки и повторяет по крайней мере несколько раз данный текст. Чаще всего такое встречается на информационных каналах. Можно предполагать, что зрителю, сидящему перед экраном, такой тип текста поможет усвоить информацию. Данное аналитическое суждение подтверждают психологи: «Перцепция текстов, появляющихся в нижней части экрана, принимает вторичный характер по отношению к сообщениям, поступающим по другим каналам. Берем во внимание аудио/видеоканалы, то есть главное сообщение в информационном сервисе» [Trojanowska, Francuz 2007: 78].

Такое своеобразное графическое дублирование может эффективно влиять на запоминание зрителем определенного содержания. Психологи утверждают, что существенную роль тут играет привычка. Предполагаем, что другие методы могут подкрепить результаты психологических исследований. В случае, когда молодой телезритель будет смотреть телевидение на мобильном устройстве, к чему его склоняют, то у него исчезнет возможность перцепции баннера. Баннер, по сути, подвергает телепередачу фрагментации, дисперсирует ее. К тому же мобильное устройство не неподвижно, в отличие от статичного телевизионного приемника. Из этого следует, что подвижность как экрана, так и целого устройства нарушает четкость баннера, основная задача которого — «быть в курсе» [Trojanowska, Francuz 2007: 68]. Зритель более зрелого возраста, хотя и не откажется от телевизора, но по привычке будет придавать большее значение изображению, а не устному сообщению.

Второй результат исследований заключается в том, что два типа из предложенных девяти представляют пример интерсемиотической синонимии (цитаты и пояснения устной речи).

Третий результат, который стóит дальнейших исследований, — определение особенностей новейшего типа интерсемиотического перевода, присутствующего на экране в виде текста. Это будут цитаты, отрывки и парафразы, всплывающие с запозданием по отношению к устной речи. Подбор цитат осуществляет режиссер телепрограммы. Именно он берет на себя ответственность за языковую форму и коннотации, так как данный фрагмент текста на экране не имеет первичного контекста. Наблюдения показывают, что внимание телезрителя рассеивается между тем, что он услышал, и тем, что видит. Зритель не всегда в состоянии также согласиться с тем, что внушает автор надписей. В крайних случаях баннер даже противоречит услышанному.

Выводы. Работа Ропы содержит любопытное наблюдение: «Если согласиться с констатацией, что доминирующую роль на телевидении играет устная речь» [Ropa 1985: 145], то письменная речь должна исполнять служебную функцию. Когда-то отмечалось, что на телевидении именно изображение является основным семиотическим кодом. Письменную речь на телевидении Ропа относил одновременно к двум доминирующим в ней кодам — к устной речи и изображению [Ropa 1985: 145]. Учитывая сказанное, письменная речь располагается в двух отношениях:

- Отношение «письмо — изображение»:

- надпись появляется параллельно и в безусловной связи с изображением (надпись «Нью-Йорк»). Это пример интерсемиотической синонимии проявляющейся в макрообстановке;

- надпись составляет основной элемент изображения, заполняет его полностью (программа дня, начальные/конечные титры). Проявляется как в макрообстановке, так и в микрообстановке, не является повторением моносемиотическим или интерсемиотическим;

- надписи возникают независимо от изображения и визуальной информации на экране (oglądacie «Violettę», za chwilę «Mam talent» (смотрите «Виолетту», сейчас «Минута славы»), ticker/баннер/заметка); выступают в макроситуации и порождают рассеянность внимания у телезрителя.

- Отношение «письмо — устная речь»:

- надписи появляются параллельно со словом (то, что слышим, видим как текст). Это интерсемиотическое повторение, происходящее в макрообстановке;

- надписи появляются попеременно с устным текстом (mówi Jan Nowak — говорит Ян Новак). Это пример интерсемиотической синонимии в макроситуации;

- тексты, которые не зависят от устной речи (песня исполняется на английском языке, а на экране — слова на языке телезрителя; смотрю программу A, а на экране информация о программе B) (примеры из: [Ropa 1985: 145]). Ропа признал этот тип отношений самым функциональным, хотя по материалам 1970–1980‑х годов он встречался реже всех. Тут наблюдается интерсемиотическая синонимия в рамках макроситуации.

Рассмотренные отношения между семиотическими кодами свидетельствуют о пользе этих телевизионных практик для зрителя. Проводимый анализ касается текстологического аспекта, а охарактеризованные функции являются не только функциями телевизионного высказывания. Это функции также общественные и культурные. Встречаются ситуации, когда надпись что-либо уточняет, когда телезритель слышит музыку, а надписи идентифицируют выступающего, исполняющего, аккомпаниатора. Это можно назвать идентифицирующей функцией [Loewe 2018]. Интерсемиотическая синонимия актуализирует дескриптивную функцию. К примеру, уже упомянутое исполнение песни на языке А, а на экране текст на языке В, сегодня даже больше: песня на языке А и текст на языке А для глухонемых. Это выполнение общественно-терапевтической функции.

Телевидение, применяя надписи, становится более доступным для глухонемых. Напомним: «одновременное повторение одного и того же в виде устной и письменной речи дает большую гарантию эффективного воздействия на зрителя» [Ropa 1985: 146]. Спустя годы Люцилла Пшчоловска написала, что «повторения участвуют в мифотворческом действии любой пропаганды: они формируют и закрепляют человеческое убеждение и поведение» [Szczęsna 2007: 78]. Согласившись с этими наблюдениями, добавим, что письменное слово может выполнять в телевидении импрессивную функцию. В случае, когда на экране всплывает прозвучавший текст, реализуется документальная функция, которая повышает надежность автора программы. В случае, когда постановщик искажает в письменной форме слова гостя, невозможно говорить о документальной функции, как и об экспрессивной, терапевтической, тем более идентифицирующей. Когда цитаты представляют отрывки устного текста, они выполняют связующую функцию. Когда текст не отображает сказанного, возникает информационный хаос. Остается лишь фатическая функция. Наблюдения позволяют судить, что молодой телезритель воспринимает письменный текст как картинку: надпись представляет собой очередной способ иконизации его мира. Причислим это к экспрессивной функции телевещателя, который таким образом угождает новому типу телезрителя. Письменное слово в телевидении становится телегеническим — привлекательным для этого СМИ, так как электронные средства записи на экране не только извлекли пластические качества надписи как телевизионного объекта — «надпись способна внести в сообщение личную драматургию» [Skarżyńska 2009].

Наша задача состояла в том, чтобы завершить наблюдение фактом, что письменные тексты в телевидении и телевизионное чтение телесуфлера отличаются от традиционной вербоцентрической наррации. В заключение предлагаем использовать для характеристики письменных текстов в телевизионном дискурсе понятие логовизуализации, которое представляет собой статическое либо динамическое слово на экране телевизора1.

1 Выражаю благодарность переводчику статьи М. Акартел и консультанту А. В. Подвязкиной.

Burszta, J. (2001). Język hiperrzeczywistości — hiperzeczywistość języka. W S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski (Red.), Przyszłość języka. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kapuścińska, A. (2013). Być albo nie być… tekstem. Problemy definicji tekstu w kontekście tekstów medialnych. Tekst i Dyskurs — Text und Diskurs, nr 6, 121–130.

Lepa, A. (2003). Funkcje logosfery w komunikacji medialnej. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Lepa, A. (2006). Pedagogika mediosfery. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Loewe, I. (2017). Dyskurs telewizyjny w czasowym ujęciu kontrastywnym. W A. Charciarek, A. Zych (Red.), Dyskurs w aspekcie porównawczym (ss. 193–212). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Loewe, I. (2018). Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lubaś, W. (1981). Wstęp. W W. Lubaś (Red.), Problemy badawcze języka radia i TV. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pisarek, W. (2000). Język w mediach, media w języku. W J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (Red.), Język w mediach masowych. Warszawa: Upowszechnianie Nauki Oświata.

Ropa, A. (1985). O języku pisanym w telewizji. W M. Kita, I. Loewe (Red.), Język w telewizji. Antologia (ss. 134–150). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sitkowska, K. (2013). Słowo w komunikacji telewizyjnej. Strategie nadawczo-odbiorcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Skarżyńska, M. (2009). Słowo pisane a/i słowo mówione. Ikoniczność reportażu telewizyjnego. In D. Kępa-Figura, I. Hofman (Red.), Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie. T. 1. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Skowronek, B. (2013). Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego .

Sosnowska, J. (2015). Powtórka w telewizji. W W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas (Red.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Warszawa: Poltext.

Stöckl, H. (2015). Medienlinguistik. Zu Status und Methodik eines (noch) emergenten Forschingsfeldes. W R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (Hgs), Presstextsorten jenseits der “News”. Medienlinguistische Perspektiven auf jurnalistische Kreativität (s. 23–44). Wrocław; Dresden: Atut.

Szczęsna, E. (2007). Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Trojanowska, A., Francuz, P. (2007). Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego „tekst taśmowy” (TV-ticker) przez osoby zależne i niezależne od pola. W P. Francuz (Red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Burszta, J. (2001). Język hiperrzeczywistości — hiperzeczywistość języka [The language of hyperreality — the hyperreality of language]. In S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski (Eds.), Przyszłość języka [The future of language]. Białystok.

Kapuścińska, A. (2013). Być albo nie być… tekstem. Problemy definicji tekstu w kontekście tekstów medialnych [To be or not to be… a text. The problems of definition of text in context of media texts]. Tekst i Dyskurs — Text und Diskurs, vol. 6, 121–130.

Lepa, A. (2003). Funkcje logosfery w komunikacji medialnej [Function of logosphera in education to media]. Łódź.

Lepa, A. (2006). Pedagogika mediosfery [The pedagogy of mediasphere]. Łódź.

Loewe, I. (2017). Dyskurs telewizyjny w czasowym ujęciu kontrastywnym [Television discourse in a temporal contrastive approach]. In A. Charciarek, A. Zych (Eds.), Dyskurs w aspekcie porównawczym [Discourse in a comparative aspect]. Katowice.

Loewe, I. (2018). Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów [Television discourse in the light of media linguistics]. Katowice.

Lubaś, W. (1981). Wstęp [Introduction]. In W. Lubaś (Ed.), Problemy badawcze języka radia i TV [Research problems of the language of radio and TV]. Katowice.

Pisarek, W. (2000). Język w mediach, media w języku [The language in media, the media in language]. In J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (Eds.), Język w mediach masowych [The language in mass media]. Warszawa.

Ropa, A. (2016), (1985). O języku pisanym w telewizji [About written language in television]. In M. Kita, I. Loewe (Eds.), Język w telewizji. Antologia [The language in television. Anthology]. Katowice.

Sitkowska, K. (2013). Słowo w komunikacji telewizyjnej. Strategie nadawczo-odbiorcze [A word in television communication. Transmitting and receiving strategies]. Łódź.

Skarżyńska, M. (2009). Słowo pisane a/i słowo mówione. Ikoniczność reportażu telewizyjnego [A written word and/versus a spoken word. The iconicity of TV reportage]. In D. Kępa-Figura, I. Hofman (Eds.), Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie [Contemporary media. The status. The axiology. The functioning]. Vol. 1. Lublin.

Skowronek, B. (2013). Mediolingwistyka. Wprowadzenie [Media linguistics. The introduction]. Kraków.

Sosnowska, J. (2015). Powtórka w telewizji [The repeat in television]. In W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas (Eds.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach [The genres and formats in modern media]. Warszawa.

Stöckl, H. (2015). Medienlinguistik. Zu Status und Methodik eines (noch) emergenten Forschingsfeldes [Media linguistics. On the status and methodology of a (still) emergent research field]. In R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski (Eds.), Presstextsorten jenseits der “News”. Medienlinguistische Perspektiven auf jurnalistische Kreativität [Media Linguistics. Anthology of translations] (pp. 23–44). Wrocław; Dresden.

Szczęsna, E. (2007). Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama [The poetics of media. Polysemiotics, digitalisation, advertising]. Warszawa.

Trojanowska, A., Francuz, P. (2007). Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego “tekst taśmowy” (TV-ticker) przez osoby zależne i niezależne od pola [The understanding of the audio-visual message containing a “crawler” (a TV-ticker) by field-dependent and field-independent people]. In P. Francuz (Ed.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej [Psychological aspects of audio-visual communication]. Lublin.

Статья поступила в редакцию 15 ноября 2018 г.;

рекомендована в печать 11 декабря 2018 г.

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2019

Received: November 15, 2018

Accepted: December 11, 2018